BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Triestino di nascita (1910) e viennese d’origine, Vittorio Schweiger inizia la sua formazione in Alto Adige, terra di confine e di duplice cultura. Gli è insegnante di disegno Lenhardt, noto esponente della Scuola di Monaco. Nel 1930 si trasferisce a Pieve di Cadore, ove entra in contatto ed amicizia con i principali pittori cadorini e bellunesi (dal De Luca a Valmassoi, da Solero, D’Ambros e Doglioni a Tomea, Murer e Bruno Milano). Dalla prima Mostra del 1933 è presente alle più importanti Collettive della Provincia e regionali, guadagnandosi stima e considerazione sì da aggiudicarsi l’accesso alla Biennale del 1948, alla Quadriennale di Roma del 1951, nonché a mostre significative come la Bevilacqua la Masa e la Triveneta di Padova. Per un ventennio ha partecipato intensamente all’attività e al dibattito artistico. In seguito al diffondersi di forme pittoriche e tendenze mercantili abnormi a lui del tutto estranee, si è ritirato dagli scenari più esposti per dedicarsi con saldezza di concezione e coerenza di stile ad un suo mondo intransigentemente figurativo e rigorosamente orientato alla più singolare essenzialità rappresentativa. Soltanto per i suoi 60 anni di pittura si è consentito una personale a Venezia (1991) al Centro d’Arte S. Vidal. Ha offerto di recente (1998) nella casa Abbaziale di Rua di Feletto una copiosa antologica del suo ultimo decennio d’attività che testimonia con l’immutata vitalità creativa la linearità di un percorso artistico assolutamente consequenziale.

Attualmente Vittorio Schweiger vive e lavora a Vittorio Veneto. Superati i novant’anni, sempre rifuggendo da compromessi di mode e di carriere, egli prosegue nell’intimità del suo studio nella trasfigurazione di una tematica umanistica mai abbandonata.

LA CRITICA

Realtà soggettiva, la sua, come quella di tutti gli espressionisti, ma non meno vera della realtà oggettiva: anzi, per l’artista l’unica realtà possibile è quella del soggetto.La realtà dello Schweiger è il suo mondo, di cui egli è il padrone assoluto; è un mondo suo, e vero, non ricavato dai discorsi di avanguardia o da effimere suggestioni letterarie: egli non vive insomma del solletico momentaneo o di qualche artificiale intellettualistico eccitamento.

(Virginio Dogliosi, 18/01/1952)

______________________________________

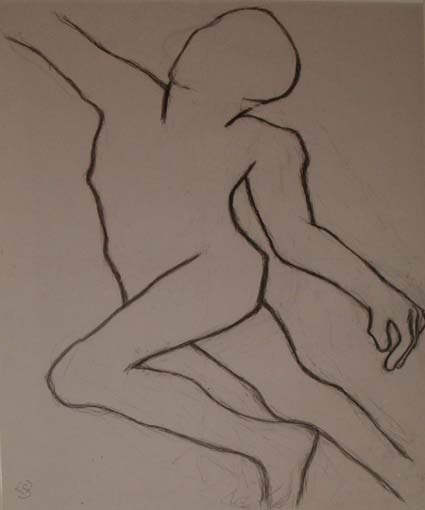

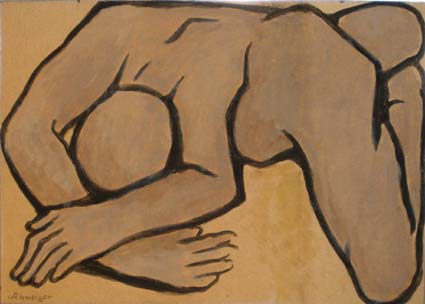

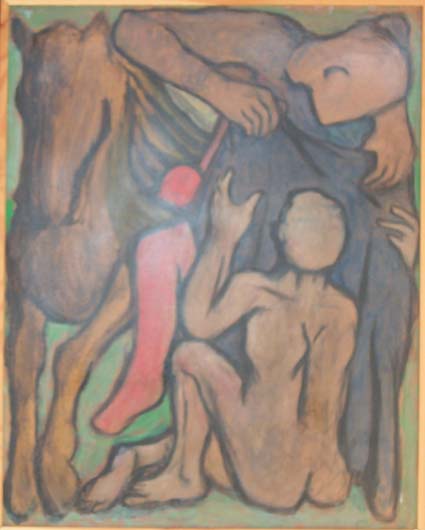

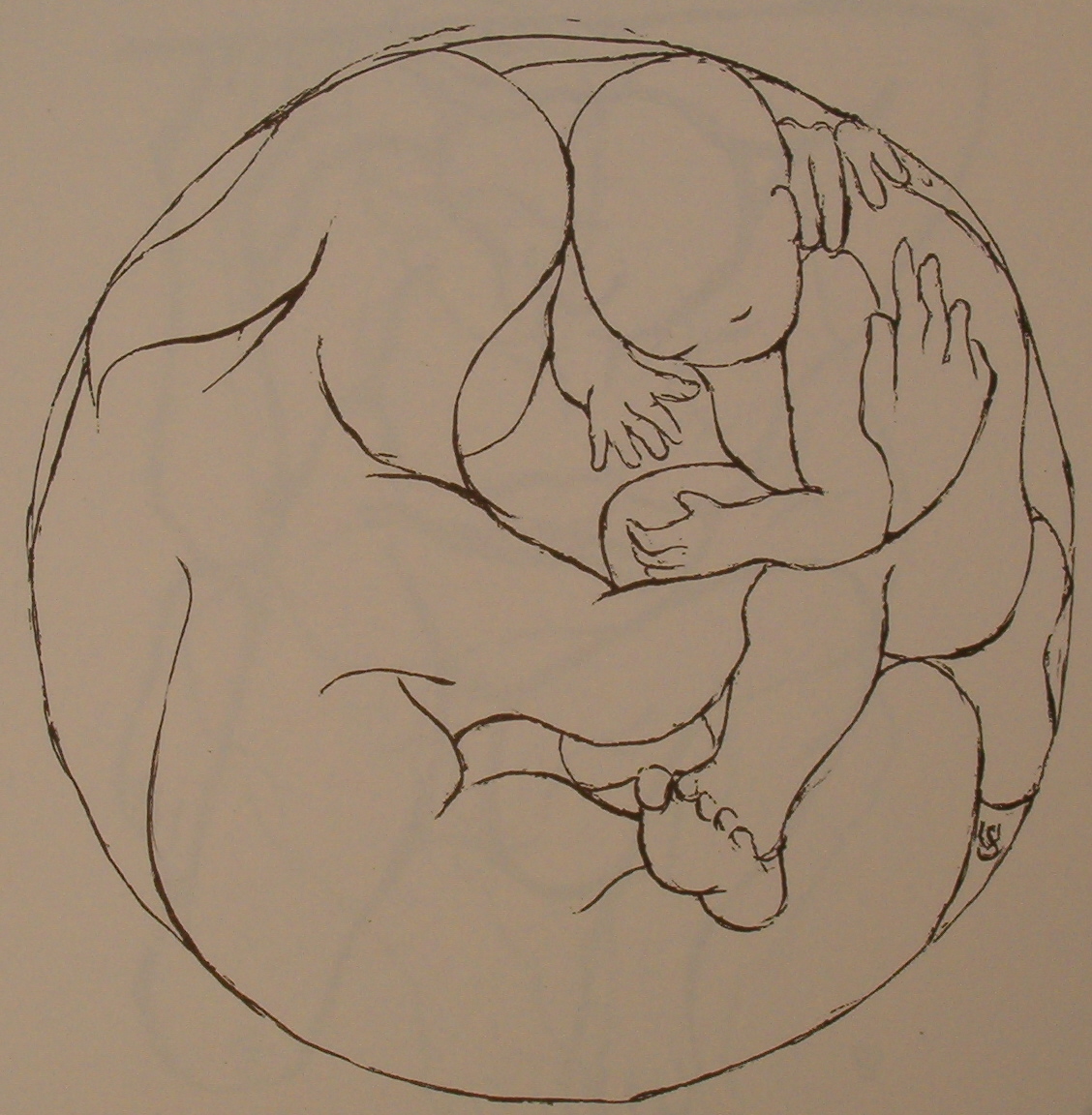

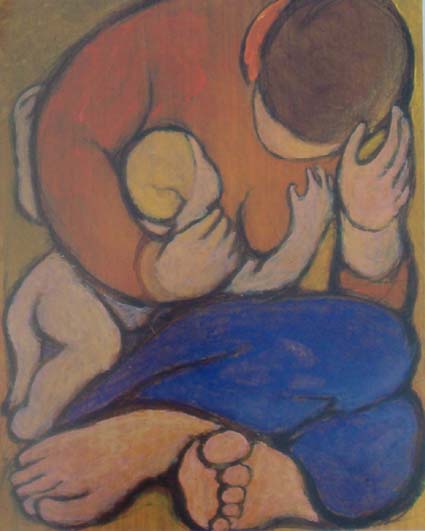

…il disegno crea una forte trama di segni neri che costituiscono l’impianto del quadro, impianto di per sé già fortemente espressivo, carico di significato e di sofferenza. Gli accostamenti cromatici entro una simile intelaiatura evadono spesso da un’accezione puramente tonale per premere ancor più l’accento sulla scarna tragedia della composizione, in senso per così dire negativo poiché la loro schematicità vale soprattutto a porre in rilievo la qualità dei contorni.

(E. Arnaud e A. Busignani, 1961)

______________________________________

…La tematica è essenzialmente quella della montagna: contadini che faticano, donne con le gerle nonché maternità, abbracci, talora scene religiose o allegoriche. La figura è quasi sempre centrale, anzi esclusiva: il paesaggio è semmai alluso con pochi accenni. Ciò che spicca è la forte carica di tragicità: un sentimento panico che coinvolge l’uomo nella sua pena esistenziale.

(Paolo Rizzi, 1991)

______________________________________

…E’ difficile essere semplici, estrarre dalle molteplici esperienze umane solo i sentimenti puri, così com’è difficile estrarre dalla complessità delle forme solo quelle figure che rientrano in schemi logici puri ed essenziali.

(Chico Sciuto, 1999)

______________________________________

… Gli occhi che non si vedono sono anche braccia, sono occhi-braccia. E questa stessa interpretazione è contenuta da una forma più vasta ed invisibile che avvolge tutte le altre. Così vengono create, nel movimento stesso, qualità e forme di un mondo virile, intenso, permeato da un pathos esistenziale che ci conduce direttamente ad ispirazioni primigenie.

L’opera è permeata da una “vis” misteriosa ma filtrata attraverso uno studio meditativo in uno ad un segno deciso pur con l’essenzialità del tracciato pittorico. Tutto induce, comunque, ad una esaltazione dell’espressività da renderci, insieme raccolti dinnanzi all’opera compiuta.

(Egidio Pillonetto Palatini, 1999)

______________________________________